愛甲猛 『球界のぶっちゃけ話』

印象としては『球界の野良犬』の姉妹編というか、落穂拾いといった感じ。あっちは自伝的な色合いが強かったけど、こっちは球界全体の話になっている。

例えば、第一章「暗黙のルール」では、ベンチ内における人間関係について触れている。愛甲によれば、選手がどこに座っているか、また誰の近くにいるかで、だいたいの人間関係が把握できるとのことだ。普段のこうした人間関係が、引退後の就職に大きく影響する。中日の大西崇之は星野監督時代、乱闘要員として星野からかわいがられた。大西は「いじられキャラ」としても、上の人間からよく好かれ、それが功を奏したのか、現在では巨人の守備・走塁コーチを務めている。初芝や西村徳文もそのようなタイプだったとか。逆に、そうした人間関係・派閥付き合いを嫌ったのが、落合だ。ロッテ時代は、有藤と折り合いが悪く、彼が監督になると同時に、中日へトレードされた。優秀かつ自分の主張を強く持っている選手というのは、ある意味で監督にとって、一番の敵となり得る存在だ。かつては、川上哲治と長嶋・王の間にも対立があったというが、年長者が、自分の地位を脅かしそうな存在に対し、抑圧的になるというのはよくあることだ。

ロッテ時代の話としては、村田兆治についてのものも面白い。村田というのは、ロッテの選手としては榎本喜八に勝るとも劣らない奇人で、自身の投球の際はノーサインで投げていたにもかかわらず(おかげで捕手の袴田はよくパスボールを犯していた)、打たれた時には「なんであんなとこでストレートのサイン出すんじゃ!」と切れたとか。

本書では、野球選手の日常についても詳しく語っている。例えば、遠征やビジターの時の過ごし方や、球場のロッカールーム、取材事情など。紙媒体はギャラが安いから、大物ほど断るようだ。また、選手同士の子供が結婚することもほとんどないとか。

こうしたグラウンド内外の裏話が色々と展開されているので、今後プロ野球の人事などについて考えるうえで、この本に書かれているようなことを頭に入れておけば、もっと見方に幅が広がるんじゃないかな。

最後に一つだけ言っておくと、本書の中で、ヤクルトのキャッチャー大矢が、試合中に審判から「トイレに行きたいから早く終わらせてくれ」というようなことを頼まれ、それを利用し際どいコースを全部ストライクにとってもらい相手を三球三振に仕留めたが、審判の方がイニング終了までもたず、三振後すぐにトイレに駆け込んだという逸話が紹介されているのだが、これはちょっと違う。トイレに駆け込んだ審判というのは、三浦真一郎のことだが、駆け込んだのはイニングが終わってから。また、愛甲の本では、大矢がトイレに駆け込んだ審判に気を使って、放送席のウグイス嬢に「スパイクのヒモが切れた」という嘘のアナウンスを流すように頼んだということになっているが、ウグイス嬢にそう言ったのは、ヤクルトのコーチ丸山完二だ。このことは三浦真一郎がホストを務めた対談本『プロ野球 本当のことだけ喋ろうぜ!!』(リム出版)に書いてあるので、こっちが正しいと思う。細かいことだが一応記しておく。

プロ野球 本当のことだけ喋ろうぜ!!―みんな聞き出しちゃった (LUCKY BOOKS)

- 作者: 三浦真一郎

- 出版社/メーカー: リム出版

- 発売日: 1989/09

- メディア: 新書

- この商品を含むブログを見る

古田が監督に向いていないと考えるいくつかの理由

名捕手=名監督という図式がプロ野球界には根強く残っている。野村克也、森祇晶、そして最近では伊東勤もその仲間に入りそうである。そのため、ヤクルトでは結果を残せなかった古田が、再度監督に挑戦することを期待している人は多い。だが、僕は古田という人はあまり監督に向いていないのではないかと思う。より正確に言えば、大人数を統率するタイプではないという感じだ。その理由をいくつかあげていこう。

まず、現役時代の古田はケチで知られていた。球界では年上の選手が若手に飯をご馳走することは珍しくないが、古田は奢るのが嫌でそうしたことをほとんどしなかったという。また、珍しく誘ったかと思えば、「牛丼食ってから来いよ」と水を差すようなことを言ってみたり。そういうわけで若手受けはすこぶる悪かったわけだ。性格的には、親分肌ではなく、限られた友人との交際を好むタイプのように見える。監督になったら、コーチとばかりコミュニケーションを取って、選手がほったらかしになるのではないか。

性格の話で言えば、古田は意外に感情のアップダウンの差が激しい。現役時代は冷静沈着に見えた彼だが、解説の仕事では視聴者に違和感を感じさせるほど、露骨に感情を出すことも珍しくない。星野仙一のように、軍人的カリスマ性があれば、それでも通用するかもしれないが、古田の場合、単に雰囲気が悪くなるだけだ。

これは穿った見方かもしれないが、古田はあまり人を信じていないのではないか、とも僕は思う。これは大学生の時にドラフトで煮え湯を飲まされたことに起因する。トヨタに入社し、後にヤクルトのスカウトが挨拶に来た時、古田は「本当に指名してくれるんでしょうね」と何度も確認したそうだ。そういった事から、古田は仕事を人任せにはできないタイプとなった。隅々まで自分の眼が行き届いていなければ気が済まないコントロールフリークなのだ。そうした人は失敗やハプニングを人一倍嫌う(だから、解説の時に、選手のミスを見て、怖いぐらいにイライラしているのかもしれない)。恩師である野村はおだて上手で、江本孟紀、江夏豊、山崎武司といった問題児・異物を積極的に取り込んでいったが、古田にそのような芸当ができるのかといえば疑問である。

さらに、ヤクルト監督時代、古田は運営や選手獲得を巡り、フロント(多菊善和球団社長)と対立したことがあった。これに対しては、勿論、古田側、球団側、二通りの見方ができる。しかし、ここであえてフロント側に沿った発言をするとこうなる。「その意見が正しいとか正しくないとかはどうでもいい。『意見をする』という行為自体が間違っているのだ」。フロントが監督を選ぶ際、まず重視するのは、従順であるか否かということだ。金村義明によれば、現役時代の梨田は、フロントに取り入るのが上手かったという。落合博満も、オーナーと懇意である。もし、監督を目指すのなら、こうした関係性を築くのが急務になるだろう。時には妥協しなければならない状況も出てくる。古田はどこまで自分を殺すことができるだろうか。

今の古田の職業は解説者・タレントだが、そういった個人の力を存分に発揮できる仕事の方が古田には向いているような気がする。フロントと選手の調整役となるには、自我が強すぎるのかもしれない。

あと、古田について気の毒に思うのは、野村がいつまでも生きているということ。野村が生きている限り、古田は永遠に「野村の弟子」というポジションのままだ。

参考文献

80年代パ・リーグ 今だから言えるホントの話: 笑えて熱くてどこか切ない強烈エピソード集 (TOKYO NEWS BOOKS)

- 作者: 金村義明

- 出版社/メーカー: 東京ニュース通信社

- 発売日: 2016/03/12

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

プロ野球を10倍楽しく見る方法―抱腹絶倒! (ベストセラーシリーズ〈ワニの本〉)

- 作者: 江本孟紀

- 出版社/メーカー: ベストセラーズ

- 発売日: 1982/05

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (1件) を見る

村上春樹とブライアン・ウィルソン──「サーフィンUSA」が見せた夢

村上春樹がビーチ・ボーイズについて書いた文章はいくつかあるが、ここでは以下の二つを中心に取り上げたい。一つ目は、『季刊アート・エクスプレス』1994年夏号に掲載された「神話力、1963、1983、そして」(以下「神話力」)。そして、二つ目は、『Stereo Sound』2003年夏号に掲載された「ブライアン・ウィルソン――南カリフォルニア神話の喪失と再生」(以下「喪失と再生」。引用は『意味が無ければスイングはない』から)。ちなみに、これ以外の物としては、ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』のあとがきと『村上ソングズ』の「神のみぞ知る」、『カリフォルニア・フィーリン』のライナーなどがある。

「神話力」は、「喪失と再生」の原型ともなった文章である。両方とも、ブライアン・ウィルソンの現在について触れているが、その書き方にまず違いがある。

「神話力」では、ブライアン・ウィルソンについて、「ビデオで見るかぎり(中略)まともに歌を歌えない状態にある」と村上は言い、さらには「彼らが現在の状態で新しいアルバムを吹き込むのは難しそうだが、しかしいったい今さら誰が熱烈にビーチ・ボーイズの新譜を待ち望んでいるのか」とまで言い切っている。「彼(ブライアン)が僕らに向かって語りかけるのは夢の記憶ではなく、夢の不在だ」という言葉も印象深い。

それから9年後に書かれた「喪失と再生」の方でも、ブライアンのライブについて「その声には、若いころのスイートな張りはない」と書いてはいるが、「聴くものの心を打つ」とブライアンを擁護するような言葉が挿入されている。

簡単に結論を出してしまえば、「神話力」のほうは「喪失」だけがテーマとなっている。「しかし、どのような響きも二度と空気を震わせはしない」という文章で村上はこのエッセイを終わらせている。

一方「喪失と再生」の方はそこに文字通り「再生」というテーマが加わる。94年の時点では、ブライアンを過去に生きる人として捉えているわけだが、2003年の文章ではスコット・フィッツジェラルドの言葉を引き合いに出し、一旦は破滅したブライアンの人生に「第二章」があったのだと結論づけている。94年といえば、ブライアンのソロ・アルバム『駄目な僕』が出る前だから、村上がブライアンのキャリアを終わったものだと考えていたとしても不思議ではないだろう。前作が出たのは約7年前だし、ライブ・パフォーマンスも目に見えて衰えていた。多分、ブライアンのソロ発売後、村上は「神話力」を書き直したいと常々思っていたのではないだろうか。今に至るまで、この文章が単行本に収録されていないのは、そういうところに理由があるのだろう。

「神話力」ではビーチ・ボーイズの魅力について「サーフィンUSA」を中心にして語っている。「サーフィンUSA」は村上が初めて聞いたビーチ・ボーイズの曲であり、このことに関しては「喪失と再生」でも「神さまだけが知っていること」でも触れており、彼にとって重要な体験だったのだろう。「神話力」では、「その”SURFIN”という言葉のひびきは、十四歳の僕にとってものすごく異国的で魅惑的だった」と書いている。ある種の現実逃避だ。

そして、村上と同じように、ブライアンもまた「サーフィン」や「カリフォルニア」を現実とは違う「寓話」として捉えていた。

結局のところ、今にして思えば、ブライアン・ウィルソンの音楽が僕の心を打ったのは、彼が「手の届かない遠い場所」にあるものごとについて真摯に懸命に歌っていたからではないだろうか。燦々と太陽の光の降りそそぐマリブ・ビーチ、ビキニを着た金髪の少女たち、ハンバーガー・スタンドの駐車場にとまったぴかぴかのサンダーバード、サーフ・ボードを積んだ木貼りのステーション・ワゴン、遊園地のようなハイスクール、そして何よりも永遠につづくイノセンス。それは十代の少年にとっては(あるいはまた少女にとっても)まさに夢の世界だった。僕らはちょうどブライアンと同じようにそれらの夢を見て、ブライアンと同じようにその寓話を信じていた。(「神話力、1963、1983、そして」『季刊アート・エクスプレス』1994年夏号、pp.25-26)

村上はこのエッセイの中でブライアンの「イノセンス」を高く評価し、「「ペット・サウンズ」以降の成熟した新しいビーチボーイズはそれ以前と同じように魅力的なバンドだった。でもそこにはもうあの「サーフィンUSA」が与えてくれた留保のない手放しのマジックはなかった」ということまで書いている。ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』の訳者あとがきで、「世の中には二種類の人間がいる。『ペット・サウンズ』を好きな人と、好きじゃない人だ」と書き記したのが信じられないくらい、この頃の村上は「サーフィンUSA」の方に評価の軸を傾けていた。

「再生と喪失」では、村上はほとんど「サーフィンUSA」には触れず、『サンフラワー』と『サーフズ・アップ』をメインに語った。「再生」をテーマとしたからには、「イノセンス」について触れるのは難しかったのかもしれない。「再生」という言葉には、「成長」という意味が含まれている。成長するということは「イノセンス」から解き放たれることだ。かつてブライアンに「イノセンス」という点から共感した村上は、今度は「再生」という点からブライアンに共感した。「再生と喪失」の最後に村上はこう書いた。「少なくとも我々は生き延びているし、鎮魂すべきものをいくつか、自分たちのなかに抱えているのだ」と。

「寓話」としてのカリフォルニアを、二人は見送っている最中だ。あたかも「青春」を埋葬するかのように。

- アーティスト: ビーチ・ボーイズ

- 出版社/メーカー: EMI MUSIC JAPAN(TO)(M)

- 発売日: 2008/12/10

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: ジムフジーリ,Jim Fusilli,村上春樹

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2011/11/28

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

中上健次の文芸時評

中上健次はマガジンハウスから出版されていた『ダカーポ』という雑誌で文芸時評を連載していたことがある。最初で最後の文芸時評だ。連載期間は1988年11月2日号から1989年11月1日号までの1年間で、連載回数は25回。

同時期には『朝日ジャーナル』で「奇蹟」、『文学界』で「讃歌」を連載したり、三島由紀夫賞の選考委員(88年6月)になったりしている。

この「文芸時評」はちょっとした物議をかもしたが、それは中上が点数制を導入したからだった。第1回で中上はこう言っている。

天皇陛下の崩御もさし迫った、つまり時代の終りが告知されているにも等しい今日(九月二十六日)、初めての文芸時評の筆を取るのも、何かの巡りあわせであろう。他の人なら、時代の終りに開始する文芸時評という格好のテーマを元にまくら(「まくら」に傍点)をふるのであろうが、私は止める。

というのも、文芸雑誌に発表された物の一つ一つに、作物の品質、柄、成育具合、色、風味、あらゆるものをしんしゃくして、農作物の品評会風に点数表示をしようと思うからである。

なにしろ、文芸雑誌に発表された物を全て読む。点数表示する。読みもしないで勝手な感想を言うのではない。カンをつけて一つ二つ読み、強引に自分の文学論を展開するのでもない。言ってみれば、これは文壇的、業界的文芸時評である。従って小説の項目の他に、評論も随筆も対談も、さらに文芸時評も、創作合評もデジタル評価の対象にする。

(中略)

「日本文学の水準の低さに唖然とした」 と書いている通り、評価はかなり辛口である。個人的に気になった作家の評価を一部抜粋していこう。

第1回

金井美恵子「飛ぶ星」49点

古井由吉「瀬田の先」38点

大江健三郎「夢の師匠」77点(最高点)

小島信夫「六月の風」0点(最低点)

「「夢の師匠」を書いた大江健三郎に瞠目したのは周囲のあまりのひどさもある。大江健三郎の政治オンチぶり、韓国問題に関しての私へのデマふりまきや、ブッキッシュな長編小説作法が、大江健三郎に疑いの目を向けさせていたが、横一列に作物を並べ読みくだく方法を取ってみると、抜群の現代作家であることを認めざるを得ない」

第2回

李良枝「由熙」59点(最高点)

後藤明生「分身」29点

矢作俊彦「東京カウボーイ」20点(最低点)

「今月の李良枝「由熙」は、私が芥川賞の受賞決定権を持っているなら、一も二もなく当選策として推す出来である」

第3回

村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス(上・下)」文章35点 構成42点 志23点 総合39点

「一つ心配なのは、村上春樹の腕がスキルフルでありすぎ、少しばかり才におぼれかかっている点である」

第4回

吉本ばなな「白河夜船」46点(最高点)

大岡玲「黄昏のストーム・シーディング」35点

飯田章「訪問」23点(最低点)

第5回(対象は新聞の文芸時評)

第6回

大江健三郎「人生の親戚」79点(最高点)

水上勉「才市」77点

古井由吉「息災」48点

島田雅彦「優雅な野良犬」25点(最低点)

高橋源一郎「ヒズ・ファーザーズ・ヴォイス」28点

倉橋由美子「移転」39点

「大江健三郎は実に不思議な作家である。この書き方、この硬直した思考では次は駄目だろうと思っていると、デッドロックを予測もしない方向から易々と抜け、新しい展開を見せている」

第7回(対象は単行本)

津島祐子「夢の記録」36点(最低点)

耕治人「そうかもしれない」54点(最高点)

金井美恵子「タマや」49点

第8回

立松和平「海のかなたの永遠」39点

山川健一「プーさんの誕生日」35点

池澤夏樹「冒険」32点

尾辻克彦「外人」21点(最低点)

第9回(対象は「オール読物」2月特大号)

平岩弓枝「鬼の面」C

陳舜臣「地天奉」B

結城昌治「約束」A

長部日出男「不意の一撃」C

林真理子「靴を買う」D

第10回

松本清張「泥炭地」33点

安岡章太郎「春のホテル」48点

河野多恵子「その前後」45点

古井由吉「髭の子」58点

森敦「門脇守之助の生涯」66点(最高点)

池澤夏樹「梯子の森と滑空する兄」30点(最低点 他6人)

「『新潮45』の連載同様、いま、森敦は何かを発見したのである」

第11回

山川健一「悪魔を憐れむ歌」32点(最低点)

井上光晴「流浪」41点

小川洋子「完璧な病室」36点

大原富枝「彼もまた神の愛でし子か」52点(最高点)

立松和平「卵買い」36点

第12回

庄野潤三「パタースンさんの卵」35点

中沢けい「真夜中」34点

矢作俊彦「東京カウボーイ」22点(最低点)

吉本ばなな「夜と夜の旅人」32点

小島信夫「湖の中の小さな島」33点

田久保英夫「茜草」38点(最高点)

「おそらく小説の不振は、世の中の天皇ボケのせいであろう」

第13回(対象は詩集)

阿部岩夫「ペーゲェット氏」29点(最低点)

入沢康夫「水辺逆旅歌」50点

清岡卓行「円き広場」56点(最高点)

第14回(対象は写真集)

砂守勝巳「カマ・ディダ──大阪西成──」36点

中川道夫「上海新聞」37点

杉本博司「SUGIMOTO」40点

中平宅馬「アデュウ ア エックス」79点(最高点)

第15回

岡松和夫「鉱泉宿」50点(最高点)

鷺沢萠「帰れぬ人々」35点

村田喜代子「潜水夫」39点

笙野頼子「呼ぶ植物」45点

三浦哲郎「じねんじょ」38点

福田紀一「神武空想帝国」20点(最低点)

第16回

上原秀樹「走る男」29点(最低点)

佐伯一美「プレーリー・ドッグの街」35点

高橋源一郎「ペンギン村に陽は落ちて」39点

萩野アンナ「うちのお母んがお茶を飲む」34点

小檜山博「クマソタケルの末裔」41点(最高点)

第17回(対象は「夏石番矢が選んだ88年の句集10冊」)

加藤郁乎「江戸櫻」45点(最高点)

池田澄子「空の庭」30点(最低点)

野村秋介「銀河蒼茫」40点

乾裕幸「風葬の口笛」30点(最低点)

第18回

三木卓「稲荷」36点

立松和平「金魚買い」40点

村松友視 「日々是好日」30点

林京子「亜熱帯」38点

吉本ばなな「ある体験」48点(最高点)

笹倉明「かわき」27点(最低点)

「「ある体験」の吉本ばななが、柄谷行人をはじめとする気鋭の批評家らの批判や悪罵を受けながら、なおかつ光り鮮度を失わないのは、無自覚のまま、何事も希薄なな日本社会の有様を描いてしまっているからである」

第19回(対象は歌集)

佐藤佐太郎「黄月」62点(最高点)

上田三四二「鎮守」59点

岡井隆「中国の世紀末」35点

塚本邦雄「ラテン吟遊」29点

萩原裕幸「青年霊歌」25点(最低点)

第20回

笠原淳「船川まで」50点

三木卓「傘」25点

野口冨士夫「横顔」68点(最高点)

松本健一「天上のライカ」20点

みきゆうこ「一九六九年の亡霊」15点(最低点)

第21回(対象は戯曲)

大橋泰彦「ゴジラ」17点

別役実「諸国を遍歴する二人の騎士の物語」39点(最高点)

鴻上尚史「天使は瞳を閉じて」15点(最低点)

岩松了「蒲団と達磨」30点

鄭義信「千年の孤独」36点

第22回

エッセイのみ

第23回

中野孝次「ドロミテ挽歌」42点

金井美恵子「孤独な場所で」39点

大庭みな子「黄杉 水杉」39点

黒田宏治郎「三日の軌跡」44点(最高点)

田中康夫「くわせもの」30点

司修「形について」35点

田中康夫「くわせもの」30点

桑原一世「月の王国」29点(最低点)

第24回

黒井千次「影」39点

倉橋由美子「33点」

奥泉光「その光」46点(最高点)

中村真一郎「脣をめぐる幻想」40点

リービ英雄「新世界へ」43点

最終回(対象は文芸誌)

新潮 編集長坂本忠雄 編集者数6 推定実売数9000 定価700円 評価0

群像 編集長渡辺勝夫 編集者数5 推定実売数7000 定価670円 評価0

文學界 編集長湯川豊 編集者数5 推定実売数9000 定価700円 評価0

すばる 編集長加藤康男 編集者数5 推定実売数6000 定価700円 評価0

海燕 編集長田村幸久 編集者数5 推定実売数4000 定価750円 評価0

『すばる』1989年6月号で、柄谷行人と対談した時、中上はこの文芸時評について触れ、大江だけが抜けていると語った。

中上 俺も実際にいま「ダカーポ」というところで文芸時評をやってて、毎月の小説を全部読む。すべて横並びに読んでみて、あ、大江健三郎は違うなと思った。それまでは、大江健三郎読んでてさ、これはデッドエンドのほうに行くなと思ってた。ところが、横並びに読むと、ポカーッと抜けてる。ああ、こいつ一人考えてるわと思った。俺も不当なことをやってきた(笑)。(「批評的確認──昭和を超えて」『柄谷行人中上健次全対話』講談社文芸文庫、2011年 p.144)

中上 大江さんは、どうしてあんなふうに偏狭になったのかな。

柄谷 偏狭って何?

中上 なんで俺たちに、身をかくしたりしてさ。

柄谷 最近、やや身を弛めてるよ(笑)。

中上 他の人と横並びに読んでみると、大江さんはダントツなんだよ。そういう人が、なんで自信を持たないか。

柄谷 彼は被害妄想というところもあるけれども、まっとうな批評家に恵まれなかったんだね。

中上 山口昌男っているじゃない。

柄谷 山口昌男の言ってるようなことは、大江健三郎は、すでに『万延元年のフットボール』でみんな書いているよ。

中上 大江が、いつも知的向上心があるのは何によるのかね。

柄谷 ファーザー・コンプレックスのようなものがあるのかな。

中上 『新しい人よ眼ざめよ』を読んで、この人も終わりだなと思った。どんどん下がってくるな、と思ってた。ところがまた、ポカっと出てくるんだよ。

柄谷 僕は、おととしぐらいに『懐かしい年への手紙』を読んで、やっぱりこの人はすごいと思った。この人はポストヒストリーということを本当にわかっている、と思った。(同上、pp.157-158)

1987年12月3日に、中上は江藤淳と『文藝』に載せるための対談していて(「今、言葉は生きているか」『文学の現在』河出書房新社、1989年)、その時は江藤に同調するように、強い言葉で大江を批判した。

さらには「柄谷包囲作戦をやる」とか放言していたようだが、『すばる』の対談で柄谷自身から問い詰められた時に、「君子豹変する(笑)」とか言って撤回していた。どうもこの天皇崩御前後の時期の中上はふらふらしている。

江藤との対談が発表された後、第一回三島由紀夫賞の選考会が行われ、そこで中上は大江に「お前悪人」と言い続けていたらしい*1。坪内祐三と福田和也は、「波事件」が根底にあったのではないかと推察している。

坪内 (前略)確か『波』だったと思うけど、ある雑誌に大江健三郎が──ここがまた大江さんらしいんだけど『中上』という名前は出さずに、「少し前に某文芸雑誌*2で対談したある若手実力派作家から、石原慎太郎がこんなことを書いているといって、その記事のコピーが送られてきた」と、やるわけだよ。(「暴力に満ちた世界で、愛と平和と大江健三郎を語ろう。なんてな」『暴論 これでいいのだ』扶桑社、2004年、p.369)

「波事件」と「韓国問題に関しての私へのデマふりまき」*3。この二つがどのように絡み合っているのか知りたいのだが、CiNiiで調べても、肝心の現物がどこにあるのかよくわからない(知っている人がいたら教えて下さい)。ちなみに、大江は85年に出版した『生き方の定義』の中で、林京子のことを批判した中上について、名前を出さずに非難している。

一時期「江藤さんは俺の兄貴みたいなものなんだ」と言っていた中上だが、柄谷と対談した89年には、江藤から離れるような感じになった。江藤と中上の亀裂が決定的になったのは、江藤が91年に文学者らによる反戦声明を批判した時だと、小谷野敦は『江藤淳と大江健三郎』の中で指摘している。

季刊アート・エクスプレス 1994年No.3 小沢健二×柴田元幸

『アート・エクスプレス』1994年夏号(No.3)では、「ロックには何もやるな」という特集を組み、様々な評論や対談を載せている。主な寄稿者は、村上春樹、日比野克彦、鷲田清一、沼野充義、管啓次郎、小沼純一、大澤真幸、北中正和など。そして、対談は、小沢健二×柴田元幸、村上龍×松村洋、日野啓三×辻仁成という組み合わせになっている。三浦雅士が編集人だったからか、文学関係者が多く起用され、全体的に「文学×ロック」というような雰囲気になっている(そもそもタイトルがヘミングウェイからの借用なのだが)。辻は芥川賞受賞前だが、日野と対談しているのは、すばる文学賞繋がりか。

小沢と柴田が対談するのは、「LES SPECS 1992年11月号 小沢健二×柴田元幸」以来だ。雑誌の発売がツアーの時期(Disco To Go)と重なっていたようで、ページの隅にはコンサート情報が載せてある。まあ、今回も適当に発言を引用していこう。ちなみに二人の対談には「ボルヘスがロックを歌ったとしたら」という題がつけられている。

柴田 はじめてコピーしたのは、クイーンだった、と前に言っていましたね。

小沢 ええ、情けないですね。(笑)

柴田 いやいや、そんなことはない。ぼくらだったらベンチャーズとかそういうのだった。それでクイーンが出てきたときに、もうロックのことを進化論的に考えても仕様がないのかな、と思ったんですよ。あの頃からシンセサイザーを使うのがまったく当たり前になった。シンセサイズというのは、統合するとか、合成するとか、総合するということじゃない。いままでのものを壊して新しいものを作るというよりは、いままでにあるものをどう使うかというように音楽がなってきたのかと思ったんですけどね。

小沢 それは音楽だけのことなんですか。

柴田 そんなことはない。たとえば、文学だと、ボルヘスがほかの人の文章を引用するだけで一冊、本を作ったりしている。しかもそれが、誰が見てもまぎれなくボルヘスの本であるというふうになるんだよね。

小沢 そのことがロックについてなぜかいま頃、声高に語られているんだけど、ほかの芸術でもそういうことはがんがん進んでいて、それこそボルヘスなんてどれだけすごかったかということになる。

柴田 だからロックで「引用」が大きな問題になっても、別にそれで、じゃロックは死んだのか、ロックは何だったのか、というふうに過去形で問う必要はまったくない。大抵の芸術はそうなるということでしょう。

小沢 なっていくでしょうね。ぼくは一九六八年生まれで、それで何というか、わりとリベラルな家庭に育つと(笑)、家にクラシックのレコードと並んでビートルズのボックスがあるんです。でも、中学生ぐらいのときって、ビートルズって聞かないんですよね。やっぱり、クイーンとかローリング・ストーンズとか何とか、そういう家のクラシックの棚に並ばないようなものを聞いていて、それでしばらくたって聞き始める。二十歳すぎくらいまでは、ビートルズがいいと言うのは、口はばかられた。なんか、マザコンの香りというか、権威の香りというか、そういうのがした。

柴田 ぼくは、高校生ぐらいのとき、そういうようなことを思ったかなあ。桑田佳佑とぼくは大体、同世代ですけど、彼にとってはビートルズでもストーンズでも、ロックのいちばんパワフルな流れというのは、自分が見つけたものじゃなくて、お兄さん、お姉さんが聞いていたものという意識があると言っていた。ぼくも、そういうことはすごく思っていた。だからそこで見栄と怨念を発揮して、自分はビートルズとかストーンズじゃなくてキンクスとかバーズを聞くんだとか。そういうふうになるわけですよ。(p.30)

小沢 あっ、先生。『レザボア・ドッグズ』という映画を見てください。「スティーラーズ・ホイール」の「スタック・イン・ザ・ミドル・ウィズ・ユー」という曲がほぼテーマ曲なんですけど、ようするにへんな時期のバブルガム・ロックみたいなものが、全編かかっているギャング映画なんです。エンディングにニルソンの「ココナッツ」という曲がかかる。なんともいえないんですよ。「スティーラーズ・ホイール」って、売れたんですか

柴田 わからない。ぼくは、「スティーライ・スパン」の方が好きでしたね。

小沢 (白々しく)と、こういう調子で話ができるから、ロックは楽しいなあ(笑)。上の世代の人と話せるのが楽しい。

柴田 昔は世代を断絶する音楽だった。ドント・トラスト・オーヴァー・サーティーズ、三十歳以上は信用するな、というモットーでしたからね。それがいまでは、ぼくが「若者」に近づくための有難い共通項です。

小沢 ロックなんて、好きじゃなかったら、どうでもいいことでしょう。

柴田 でもジャズくわしくても、若者は敬意を持ってくれないわけですよ。

小沢 そうですよね。

柴田 大学で以前は「先生、村上春樹さんとお知り合いなんですって」と学生にうらやましがられていたのがいま、「先生、小沢健二さんとお知り合いなんですって」とうらやましがられている。(笑)(pp.30-32)

柴田 小沢くんは同じことを二度やらないという気持ちは、かなり強いですか。

小沢 そうですね。

柴田 ロックはジャズみたいにどんどん高度な洗練に向かっていく音楽じゃないから、長くやるのは結構、つらいですよね。それで言うとビートルズの変わり方というのはすごいですね。

小沢 たまたま二十年くらい前の雑誌を買ったら、すごいビートルズ論が載っていて、「ジョン・ケージの影響は二〇世紀で終わるが、ビートルズの影響は二十一世紀まで残るのだ」という話で、これも時代がかった話だなと思って、印象に残っているんですよ。ジョン・ケージの影響とビートルズの影響について考えているところが、七四年という感じだなと思った。いま、そんな構えた話はどこでもみない。

(中略)

柴田 ティーン・エイジャーというのが、文化的にもひとつのまとまりになって、購買層にもなり、それが独自の音楽を持つようになり、それがポップやロックだったんだろうね。その前は、若者の歌というのはないわけですよ。恋愛といっても、「二人でお茶」みたいなさ、大人の恋愛の歌を仕様がないから、若者が摘み食いしていたわけです。それが五〇年代ぐらいから、若者は若者で自分たちのレコードを買うようになって、自分たちのアイドルが出てくるようになった。というのが、駒場の英語の教科書に載っている話なんだけど。(笑)

小沢 おもしろいですね。

柴田 『ロック・オブ・エイジズ』というロックの教科書から、とったんですけどね。思春期の恋愛がどうこう言っているうちは、ロックのようなものはずっとあるんじゃない。それで聞きたいんですけど、やっぱり基本的には恋愛の話ですか。

小沢 うーん、恋愛の話はまたいますごい興味があるんですが、何だろう、ロックで特殊なことっていうと。なんか「感じ」みたいなものがOKなジャンルって気がします。うちの親父なんかそうなんですけど、「感じ」というのを嫌がるんですよ。「感じ」なんて言ってたらダメだって言って。うちの親父、大学の先生だから。

柴田 「~みたいな感じ」というやつね。おれも大学の先生だけど、しょっちゅう使ってる。学生よりも使う。(笑)

小沢 それを唯一、声高に叫んで何とかなってしまうジャンルなのかもしれない。「感じ」を威勢よく言えているものがロックっぽいなあ、という気がしますね。お約束のドラム・パターンにお決まりのフレーズとか。一見すごい様式化されているように見えるんだけど、でも中にときどき、そういうのを平気でやりつつも、でたらめな「感じ」を言葉にしても音にしても何にしてもつきつけてくる人とかいて、そういうのを見ると、ああやっぱりそういう様式化されないまま、適当に音楽をやって、適当に言葉をやっていけるものが、まだあるんだなと思う。型通りのロックも好きですけどね。(p.32)

柴田 ところで、ロックの音楽評論家の人たちの権威の大きさ、あれは一体、何なんだろう(笑)。すごく不思議なんだよ。ジャズ評論だってあそこまで権力の匂いはしない。

小沢 なんででしょうね。

(中略)

柴田 ロックなんか聞いたって、キャリアにつながるわけじゃないでしょう。なんでそこに倫理が入るのかなあ。ジャズとまったく同じ道を辿っているような気がするのね。ジャズも六〇、七〇年代ぐらいかな、ジャズ喫茶に通いつめて聞く「道」みたいなのがあった。いま、ロックもそうなっている。

小沢 いやあ完全に道です。

柴田 ようするに、前はロックを聞いてときめいている人だけが、内輪で言い合っていたわけじゃないですか。それがこういうふうに「アートエクスプレス」みたいな立派な雑誌で特集されて、ときめかない人にも読まれるかもしれないというのは結構、気持ち悪い。でも小沢健二は勉強の対象ではなくて、まだ快楽の対象でしょう。

小沢 ええ、快楽でなんとか。でもなんかね、勉強の対象になってきがちなんです。(pp.32-33)

柴田 これは全体からすれば、小さなことかもしれないけど、大物ミュージシャンがエコロジカルな思想と結びついて、社会の良心を代表しているじゃない。あれは六〇年代にあったプロレスト・ソングなんかをより体のいい形でやっているみたいで、すごく気味が悪いな。

小沢 ぼく、気味が悪いと思えいないくらいに、ただそういう人がいるんだなと思ってみてますけど。

柴田 ロック・ミュージシャンって、ちょっと前は不良だったわけですよ。それが良識ある市民になって……それはめでたいかな、やっぱり(笑)。キッスが出てきたときに、なんて醜い恰好と、ある程度の歳以上の人は言った。でもあの恰好、歌舞伎と大して変わらないですよね。それが歌舞伎だと芸術で、キッスは阿呆だ、というヘンな話になる。でもそのうちに、あれも一種の様式美じゃないか、とか言われるようになるんじゃないかな。

小沢 様式美みたいなところは、キッスに限らずあります。

柴田 六〇年代末ぐらいから、ロックがメッセージを持っていいんだ、みたいなことをみんなが思い始めた。七〇年代というのは、ロックでみんなが私小説を書き始めた。それで、自分の感情の微妙な揺れみたいなものをやった。ぼくはそれをあの頃、ロックの成長みたいに考えたわけですけど。

小沢 考えたんですか。

柴田 うん、考えた。いまから思うと、そう言いながらも、嘘くさいなと思っていたんだろうけど。結局、やっぱり色恋の話に戻るんじゃないか、という気がするんだけど。そうでもないかな。

小沢 色恋の話はプロのほうがうまい。

柴田 というと。

小沢 いわゆるメインストリームの音楽というか。

柴田 でも、小沢くんはそれを引用句つきでやるわけじゃない。

小沢 そうなんですけど。本当にプロでやっている人はうまいんですよ。いまの成長という話はものすごくおもしろかった。ぼくの場合は、一直線上の横並びで、色恋もの、馬鹿もの、私小説もの、そろぞろと並んでいて、成長というのではない。

柴田 それはつまり進化論で考えても仕様がないかなという、あとから聞き始めているんだね。

小沢 だから、むしろ手薄になっているところがおもしろそうという気持ちは相当ある。たとえば、マイケル・フランクスみたいなものは聞かないだろう、とか。手薄だから攻めちゃおうかな、とか。ジェイムス・テイラーは簡素でいいね、とか。どれも横並び一線で、成長というのは、まったく思っていませんでした。(p.33)

柴田 六〇年代末というのは、ロックが「われわれが」という言い方を覚えたというか、やたら「ゲット・トゥギャザー」とか「ウィ・キャン・ビー・トゥギャザー」とか、「トゥギャザー」というのがあの頃のキーワードですね。その頃は音楽だけの話ではなくて、「われわれ」若者が世の中を変えるんだという、そういう希望、妄想を持てた。それが七〇年代に入って、急速にシラーッとして、逆に小さいぼく、わたしというのを緻密に歌うようなシンガー・ソング・ライターが多くなってきた。世の中の流れにくっついている、というか。というように社会史に説明できるのは、七〇年代の半ばぐらいまで。あとは正直言って、よくわからん(笑)。。だんだん歌詞が括弧つきになっているということぐらいしか分からない。サザンオールスターズは「~したら」という言い方が多い。フリッパーズ・ギターは「~だろう」という言い方が多い。「だ」じゃないですよね。

小沢 すみません、もう最近「~だろう」はやめました。

柴田 いや、謝ることはない。時代精神の体現なんだから。(笑)

小沢 ぼくが「~だろう」という言い方をしなくなったのも、そうなんだけど、それもやっていければ、サザンと同じで「~だろう」派みたいになってくる。それにぼくが「~だろう」を開発して使いまくってた頃は確かに時代精神だったように思うけど、下手にぼくの真似して「~だろう」とか言う奴とか出てくるってのは違うでしょ。それじゃ時代精神ごっこというか……。でも、いきなり括弧が取れて「だ」ということはないですね、きっと。(pp.34-36)

小沢 ロックって、とりあえずギターじゃない。柴田先生がギターをやっていたように、ぼくだって、ギターが好きだった。十代の頃にまずギターを弾くというのが基礎にあるんだけど、いま、なんか、十代の子ってギター、弾かなさそうでさ。

柴田 最初に何をするの?

小沢 コンピューターだの、ターン・テーブルを買ってくるということかな。

柴田 テーン・テーブルって、レコードの?

小沢 うん、アナログの。

柴田 消費する側だということ?

小沢 消費する側で、あと、サンプリングで作ることもある。それに、なぜか不思議なことに、たぶん、ギターを弾くことの平均レベルって、落ちてきているんですよ。

柴田 そりゃ、やばいよ。

小沢 アメリカでもそうみたい。昔みたいなスーパー・ギタリストなんて、ヘビ・メタという特殊なジャンルを除くと、全然思いつかないですね。バンドとしてもものすごいパワーがある、たとえば、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなんかをみても、七〇年代ぐらいのふつうのギタリストぐらいのレベルという気がする。まあ、ヘビ・メタだけ猛烈に進化していることは確かだと思いますが。

柴田 それは自家中毒的な進化じゃないですか。

小沢 そんな感じがぼくはしますけど。一応、コードのことぐらいは知らないと曲できないぞと思うんですけど、サンプリングとかするとラクですからね。基本的にラクを美徳とするジャンルじゃないですか。

柴田 それは言えるな。(笑)

小沢 あんまり、ギターを熱心に練習する奴じゃ、たいしたものを作れないわけで、というような気持ちになってくると、じゃ、ずるして作る方法はないか、ということからいいものが生まれたりするから、基本的に技術のレベルは落ちてくると思う。それはそれでぼくは好きなんだけど、でもギターぐらいやってみない? という気持ちはあったりする。でも、それは逆にラクをしようというほうに向いているというのはいいことなのかな。

柴田 それはね。ということは、ぼくにとっては、ロックとはギターなんだけど、それも動いたほうがいいかもしれないね。

小沢 それも動いた先もどうなることやら。そうなると、ロックは教養だみたいなことになってきかねないんで。

柴田 やっぱり、やばいんじゃないか(笑)。まず遠いところにあるものへのあこがれからロックって、入っていったじゃないですか。六〇年代のビートルズとか、ストーンズだって、みんな五〇年代のアメリカ黒人にあこがれて、そのコピーからはじめて、ああいうものを作った。それがどんどん、遠くなくて、近くて、簡単に手に入って、安くて、というものになっていく。でも、それを悪いというのは……よくないね。(笑)

小沢 ギターはものすごいスポーツみたいなものとして、ヘビ・メタだけに受け継がれているのかな。

柴田 ヘビ・メタって、自分をパロディにできるのですか。

小沢 どうでしょう。外からはパロディに見えているんですよね。(笑)

柴田 ハード・ロックってユーモアがない。

小沢 あれは別物ですから。でも、単純にアメリカのヒットチャートで、去年九三年で、ギターが格好いい曲なんて、あっただろうか。二曲ぐらいだったろうと思いますよ。オーチャクモン根性が残っていて、ギターを練習しなくなるというのは、悪いことじゃないと思う。(p.37)

小沢 『ウッドストック』にカントリー・ジョー&フィッシュというのが出ている。一分半ぐらいだけ。あの人たちって、なんであんなフェスティバルに出ることになっちゃったんですか。格とか、あまりにもみみっちいように見えるんですけど。

柴田 カントリー・ジョーは、初期には結構ラディカルだったんです。メッセージがあれば、わりと音楽はどうでもよかった。

小沢 ジャ・ジャ・ジャ・ジャ・ジャッ、マリファナ、というだけの曲ですね(笑)。カントリー・ジョー&フィッシュみたいなものが、強いのかなあという気がしますね。

柴田 どういうこと?

小沢 目茶苦茶さがロックだというか、単純バカというか、単純に滅茶をやるというか。

柴田 それはジャズにもないし、ほかのリズム&ブルースにもないロックの強みじゃないかな。

小沢 だといいなあ、と思って。

柴田 それはそうだと思うよ、スティーブ・エリクソンも愛読しているレスター・バングズというもう死んでしまったロックの評論家がいるんだけど、阿呆をやることがロックの本質である(笑)、みたいなことを言っている。

小沢 そういう阿呆をやる方向に向いている奴は、聞く気になりますね。

柴田 阿呆をやっていいジャズ、というのは考えにくい。フリー・ジャズとかたしかに目茶苦茶だけど阿呆じゃないですよね。やっぱり「思想」であって「深み」がある。でも、ロックはさっき言ったように、メッセージが出てきたり、私小説的になったり、深みが出てきたりするのが価値だと一時、思っていたけど、実は深みなんてどうでもいいんじゃないかな。それがロックの強みじゃないかと思いますけどね。

小沢 だからロックはカントリー・ジョー&フィッシュに向かうとおもしろいなと思って。

柴田 やっぱり阿呆をやることの輝きというのは、ロック独自のものかな。

小沢 ぼくもそれは素直に思う。

柴田 でも小沢くんのような頭のよい人間が阿呆をやるのは、下手するといちばん悲しいことだから、やらないほうがいいい。(笑)

小沢 でも、ぼくは力強い、頭が筋肉で出来ているような阿呆というのは、やっぱり好きですね。(笑)(p.37)

柴田がヒップホップの思想に必死に対応している感じが面白い。ヘビ・メタなんかは、ださいことに開き直っているというか、「ださいけど好きなんだ」みたいなところに着地しているような気がする。ファンが一番、ヘビ・メタというジャンルのだささを知っているみたいな。

それで、対談の中身についても少し書くと、「阿呆」とか「快楽」というのが、ここでの重要なキーワードになっている。勉強としてロックを受容するのはだめだ、と。この対談から約3か月後にリリースされた『LIFE』なんか、表面的には「快楽」の全面肯定という感じだったけど、その背後には「勉強」があったんじゃないだろうか。つまり、小沢は「快楽」について「勉強」し、それを上手く隠したという。この頃の小沢って、大学受験のエピソードに関してもそうだったけど、「勉強してないけどできちゃった」みたいなパブリック・イメージを確立させようとしていて、実際ある程度それは成功した。頭を筋肉にするかわりに、小沢がとった戦略っていうのが、「努力しているようには見せない」ってことだったんだと思う。「手薄だから攻めちゃおうかな」なんて発言は、勉強している人間にしかできないものだろう。

おまけ 柴田元幸が選ぶ文庫化されたアメリカ文学ベスト50(『文庫本の快楽』メタローグ、1992年より引用)

ベンジャミン・フランクリン『フランクリン自伝』岩波文庫

エドガー・アラン・ポオ『ポオ小説全集』全四巻、『ポオ 詩と詩論』創元推理文庫

ナサニエル・ホーソーン『緋文字』岩波文庫・新潮文庫

ハーマン・メルヴィル『白鯨』岩波文庫・新潮文庫

ヘンリー・デイヴィッド・ソロー『森の生活』岩波文庫

ウォルト・ホイットマン『草の葉』岩波文庫

アンブローズ・ビアス『いのち半ばに』岩波文庫

ヘンリー・ジェイムズ『ねじの回転』新潮文庫

大久保康雄訳『O・ヘンリ短編集』新潮文庫

シャーウッド・アンダスン『ワインズバーグ・オハイオ』新潮文庫

F・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』新潮文庫

F・スコット・フィッツジェラルド『夜はやさし』角川文庫

アーネスト・ヘミングウェイ『われらの時代に』福武文庫

リング・ラードナー『ラードナー傑作短編集』福武文庫

ウィリアム・フォークナー『八月の光』新潮文庫

ウィリアム・フォークナー『フォークナー短編集』新潮文庫

ジョン・スタインベック『怒りのぶどう』岩波文庫

ヘンリー・ミラー『愛と笑いの夜』福武文庫

ウィリアム・サローヤン『我が名はアラム』福武文庫

リチャード・ライト『アメリカの息子』ハヤカワ文庫

トルーマン・カポーティ『遠い声 遠い部屋』新潮文庫

J・D・サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』新潮文庫

フラナリー・オコナー『オコナー短編集』新潮文庫

ウラジミール・ナボコフ『ナボコフの一ダース』ちくま文庫

バーナード・マラマッド『マラマッド短編集』新潮文庫

Philip Roth - Patrimony→『父の遺産』集英社文庫

カート・ヴォネガット『タイタンの妖女』ハヤカワ文庫

ジョーゼフ・ヘラー『キャッチ=22』ハヤカワ文庫

ロバート・クーヴァー『ユニヴァーサル野球協会』新潮文庫

ジョン・アーヴィング『熊を放つ』中公文庫

フィリップ・K・ディック『ユービック』ハヤカワ文庫

リチャード・ブローティガン『愛のゆくえ』新潮文庫

レイモンド・カーヴァー『ぼくが電話をかけている場所』中公文庫

Paul Auster - The New York Trilogy→後に全て文庫化

Art Spiegelman - Maus

Nicholson Baker - Vox→『もしもし』白水社

Robert Shapard & James Thomas編 - Sudden Fiction International

Reservoir Dogs: Original Motion Picture Soundtrack

- アーティスト: Various Artists

- 出版社/メーカー: Mca

- 発売日: 1992/10/13

- メディア: CD

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

![ディレクターズカット ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間 [DVD] ディレクターズカット ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61SmCI017WL._SL160_.jpg)

ディレクターズカット ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間 [DVD]

- 出版社/メーカー: ワーナー・ホーム・ビデオ

- 発売日: 2011/07/20

- メディア: DVD

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

Life & Times of - From Haight-Ashbury to Woodstock

- アーティスト: Country Joe Mcdonald,Fish

- 出版社/メーカー: Vanguard Records

- 発売日: 1991/09/16

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

「マリファナ」を収録

ロッキング・オン 2009年10月号 渋谷陽一×粉川しの

少し前に増井修の『ロッキング・オン天国』を取り上げたついでに、これも紹介しておこう。『ロッキング・オン』2009年10月号では、「創刊500号 記念特別号!!」と題して、過去の記事やインタビューを再録し、これまでロッキング・オンが歩んできた道を振り返っている。その一環として、当時編集長だった、粉川しのと渋谷陽一の対談が掲載されているのだ。タイトルは「創刊編集長に現編集長が訊く、ロッキング・オン37年の歴史と本質」。

粉川 (創刊号について)完全に地下ゲリラみたいな。怒りと憤りしかそこにはない、みたいな。なぜこの人はこんなに怒っているのか? 80年代前半ぐらいまで、渋谷陽一は常に怒っているという(笑)。

渋谷 そうだね。今の読者に、これがロッキング・オンの創刊号なんですよって見せて、どういう感想を持つのか興味深いけども、創刊号を作ったときは、とにかく早くこれを市場からなくしたかった。僕にとっては非常に恥ずかしいものだったわけよ。自分が思ったとおりのものができなかったという思いがあってね。だから、自分にとっての本当の創刊号は、2号目になるんだけど。(中略)これはよく言ってることだけど、当時、パンク・バンドが出てきたときに、楽器はバンドを作ってから学べばいいんだというメッセージがすごく流通していたよね。まさに僕の本作りというのは、本を作ってから本の作り方を練習すればいいというものだった。レイアウトってなに? 校正ってなに? 印刷ってなに? 下版ってなに? 字書いて印刷屋に入れりゃ、本ってできるんだよね?みたいな、まさにパンクそのままの本作りだったんだけども

粉川 社長の中での1号目と2号目の差ってなんだったんですか?

渋谷 1号目は、そうは言いながらも半分プロに任せたんだよね、自分の周りにいるちょっと編集をかじった人、本作りをかじった人、そういう人に右も左もわからないから相談して、手伝ってもらったんだよ。だから表紙も非常に謎なんだけど、『rockin'on』というよくわからないグニュグニュした文字が印刷されている、ただそれだけの包装紙みたいな──当時、僕らは包装紙、包装紙ってよく言ってたんだけど、これは創刊の同人の知り合いのグラフィック・デザイナーがデザインしたものだったわけですよ。僕は最低だと思ってたんだけども、ほかにどうやっていいのかよくわからないから、とりあえずもうこれでいくよりしょうがないと。で、1号目でプロに頼んでもしょうがないんだと気づいたんだよね。で、2号目は一切プロに頼まずに、表紙を書いたのは僕の小学校時代の友達で、漫画がうまい奴だったんだよ。ジャニスの似顔絵描け、って頼んでね。1号目には全然うまくいかなかったために、2号目は中途半端なプロのバンドではなくて、本当のパンク・バンドになろうと作り始めたんだけど。で、2号目から突然売れ始めて(p.136)

粉川 (前略)業界の人の反応はどうだったんですか? ロッキング・オンという雑誌を作りました、ってレコード会社とかに持っていくわけですよね

渋谷 なんと言うか、鼻でせせら笑われたというか。僕もあの創刊号を見せられたら、鼻でせせら笑うと思うけど(笑)。今、ハタチのロック・ファンがきて、『渋谷さん、僕たち新しい雑誌を創刊したんです』って、目をキラキラさせて、ロッキング・オンの創刊号を持ってきたら、『君、やめたほうがいいんじゃないの? すごい大変なことになるよ』みたいな。でも、2号目を持ってきたら、『あ、がんばったら』って言うかもしれないね。でも、2号目を持ってこようが、3号目を持ってこようが、業界の人たちは『ふ~ん』みたいな。ごく一部の人が、ちょっと興味を持ってくれたぐらいな感じで」(p.137)

粉川 70年代、ロッキング・オンはパンクとどう向き合ってたんですか?

渋谷 僕にとってパンクはストラングラーズだったんだよ。で、ストラングラーズはやったら表紙になってた。セックス・ピストルズじゃなかったの。クラッシュの記事は、きっと日本では大貫憲章より僕のほうがいっぱい書いてると思うけども、でも僕にとってのクラッシュは『サンディニスタ!』なんだよ。(後略)(p.137)

粉川 当時、ロッキング・オンは日本の洋楽シーンの中で、かなり確立してたんですか?

渋谷 全然。ロッキング・オンがシーン全体の中でどういうポジションをとってるかっていうのは、よくわかってないと思う。自分の中で。ジャパンぐらいになると、立ち位置のいろんな変化もわかるんだけど、ロッキング・オンはわからなかったね。(中略)作ることに必死で、とにかく潰れないようにするのに必死で、ロッキング・オンを作り始めてしばらくの間は、ほんとうにバンドと一緒だったよね。よくバンドが『次のアルバムが作れればいいと思ってずっと活動してました』っていうけど、まさにそれだよね。『次の号作れるといいよなあ』みたいな。4号目から取次を通って革命的にすべてのシステムが変わってくわけだけども、2号目、3号目なんて、作るのに100万かかったとすると、回収できるお金は10万とか15万ぐらいだったよね。9割は赤字なわけで、それを僕の場合は親戚から借金したりとか、みんなからバイト代集めたりとか、自分の持ってるお金でやって。だからほんとにインディーズで自主製作してるみたいなもんだから。で、徐々に売り上げで本が作れるようになっていく。ああ、回るようになったねえ、みたいな。なんとなく広告が出るようになったぞ、すごいなあと。でもしょせん、怪しいインディ・マガジンなわけだよ

粉川 2、3ヶ月タームでしか物事が考えられなかったと

渋谷 そうそうそう。だって、ずっとロッキング・オンの事務所っていうのは存在しなかったしね。で、家賃10万円ぐらいの事務所を借りられるようになったのが、創刊して10年後、82年とかそれぐらいじゃないの? 10年経って事務所を借りられたけど、ここの家賃いつまで払えるのかなあと。そういう状態がずっと続いていくうちに、それなりの部数になって、それでも印刷屋が潰れて、夜逃げみたいなこともされて、本ができなくなるかもしれないみたいなことがあったし。そんな思い出しかないから。で、ものすごく極端なことを言うと、そういうことがあったうちに、知らない間にNo.1洋楽雑誌になってましたみたいな(笑)(p.137-138)

ロッキング・オン創刊当時のきつい状況がよく伺える対談になっている。渋谷がストラングラーズ好きだったのは知らなかった。

あと、大学生だった増井修が、渋谷に呼ばれて六本木のオフィスに行ったのは1980年のことだが、それは家賃10万円の事務所とは違うのだろうか。

![rockin'on (ロッキング・オン) 2009年 10月号 [雑誌] rockin'on (ロッキング・オン) 2009年 10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61v%2BtPQoDXL._SL160_.jpg)

rockin'on (ロッキング・オン) 2009年 10月号 [雑誌]

- 出版社/メーカー: ロッキング・オン

- 発売日: 2009/09/01

- メディア: 雑誌

- 購入: 1人 クリック: 9回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

増井修 『ロッキング・オン天国』

1972年8月に創刊された『ロッキング・オン』は、もともと素人による投稿を中心とした音楽批評誌だった。それが創刊者渋谷陽一の才覚によって、売れ行きを伸ばしていき、76年には『ロッキング・オン』を正式に会社化、社員数2名ながら出版業界に本格的に乗り出していく(82年に、株式会社に改組)。長崎励朗によれば、「七〇年代の終りから八〇年代にかけて」、『ロッキング・オン』は、海外誌から記事を買い取るなどして、当初の「ミニコミ路線」からの脱却を図り、「『二万字インタビュー』を目玉とする現在の形へと少しずつ」近づいていった、という*1。ミニコミ時代、読者に最も影響力を持っていたのは、『ロッキング・オン』の創刊に携わり、評論・訳詞などを寄稿していた岩谷宏だが、路線変更と共に彼もフェイド・アウトしていった。

増井がロッキング・オンで働き始めたのは1980年。大学3年の冬に、ロッキング・オンの第一回社員公募に応募したことがきっかけだった。当時の社員は、彼を入れわずか4人。しかし、ここからロッキング・オンは「会社」として発展していく。

ミニコミ路線から情報誌・音楽誌路線へと『ロッキング・オン』が向かう中で、力を発揮したのが増井だった。何せ社員公募に応募する際、「これからのロッキング・オンは、とにかく岩谷宏は書いてるような観念主義はもういいから、金儲けに走らないと面白くもなんともねえよ」と書いて送ったぐらいで、その理念はミニコミ・岩谷色を払拭しようとしていた当時の渋谷と合致していた。また、渋谷はその頃、ロックよりも黒人音楽に興味を持つようになっており、増井が入社した当初から「もう実務は全部任せるんで、1年後には編集長やってくれや」というような話も出ていたらしい。

実際に、増井が集長に就任したのは入社してから10年後、1990年5月号から(表紙はザ・ザ)。増井は80年代の『ロッキング・オン』について「極端なこと言っちゃうとたしかに宗教誌だった」と言い、編集長になってからは、読者の投稿がメインだった同誌を、「期せずして『音楽誌』にしてい」った。「マニアでないことにかけてはおびただしい情熱がある」という増井の性格が、路線変更に大きな役割を果たしたのだ。増井自身は次のように述べている。

批評を頑張ってたくさん書くよりミュージシャンのインタビューをちゃんと自前で取りましょう、写真もしっかり撮影しましょう、いい取材をとれる環境を整えましょう、細かい読者ページもきちんと作りましょう、もっと読者サービスもやりましょう、それから広告は貴重な情報だし賑やかしだから必要ですって、そういう方向性を持ち、結果として『ロッキング・オン』は必然的に「音楽雑誌として」充実していくことになったわけだ。(『ロッキング・オン天国』 p.104)

増井が入社した時、『ロッキング・オン』の固定読者は約3万人だったが、96年には印刷部数を10万部まで伸ばすことになる。増井の絶妙なビジネス感覚と洋ロックの隆盛がしっかりと結びついた結果だろう。ロッキング・オン社自体も、97年には40人近い従業員を雇うぐらいに成長していた(2015年には82人に)。

『ロッキング・オン天国』には、入社からロッキング・オンでの最後の仕事となった97年6月号までのことが語られている。ちなみに、聞き書き方式で作られているので(相手はロッキング・オン時代の部下、鈴木喜之)、文章は読みやすく、コラムで見せていた増井の個性もいかんなく発揮されている。「ボンベイ・ロール」事件や、ストーン・ローゼズの「極東スポークスマン」になった経緯とローゼズの解散理由、マニック・ストリート・プリーチャーズから取材を拒否されるようになったことなど、当時の『ロッキング・オン』読者垂涎の裏話が、本書では惜しみなく披露されている。ガンズやマニックスといったバンドの本質に迫ったところなども面白い。80年代・90年代のロックに関心がある人は全員必読だろう。ロッキング・オンを辞めた後の話も読みたい。

おまけ 『ロッキング・オン』1997年5月号に掲載された増井修による「編集長交代のお知らせ」の一部

実を言うと、まずラジオ(『ロッキン・ホット・ファイル』)の方が終わり、ロッキング・オンを私の手から手放すことを決めた段階で、私は長期のリフレッシュ休暇をとるべきだと思ったのである。最初にも書いたが、もうロッキング・オンばかりやって17年も経ってしまったのである。確かにバリバリ働いてきたし、それなりの変化ももたらしたつもりだ。しかし、このままヌクヌクとロック畑でやっていったんでは編集者としては所詮、井の中の蛙である。さらにロッキング・オン・セクションだけではなく、会社全体の事を巨視的な観点から眺めることのできる能力も必要とされている。そのためのギア・チェンジとして3ヶ月間という長いリフレッシュ休暇をもらったわけである。

自分の中で何がどう変わるか今はまだわからないが、一度全てを清算して再び私は一から出直すつもりだ。私個人だけではなく会社そのものもターニング・ポイントにかかっている。そう、もう一皮むけて帰ってきたい。あ、それから今度ばかりはお手紙に何らかの返事を出す余裕もありそうだから、はげましのおたより待っています。じゃ、また。(p.147)

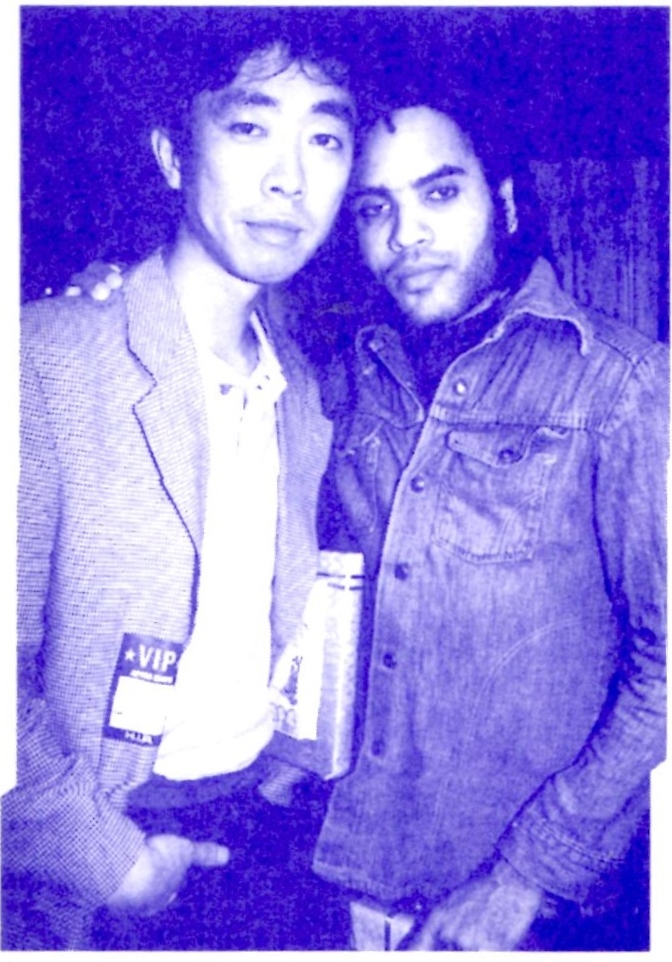

おまけ2 『ロッキング・オン』1993年11月号に掲載された増井修の写真(右はレニー・クラヴィッツ)